严重背痛不能忍!面对脊椎压迫性骨折4大面向

由一节节的脊椎骨层层迭起的脊椎是撑起我们直立的重点,每天负担着全身的重量。若这些骨头中出现了裂缝,可能就会出现撑不住的状况,让我们的脊椎垮下,因此这样的脊椎压迫性骨折(compression fracture)很容易影响到姿势。

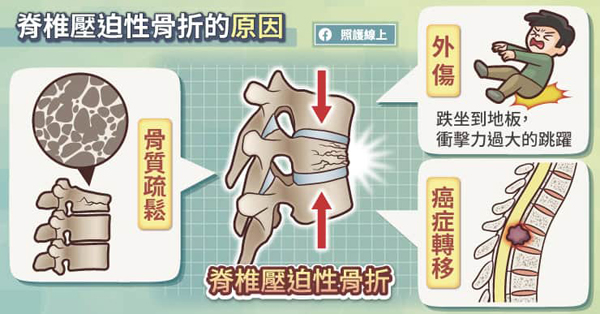

骨质疏松是元凶

最常见的脊椎压迫性骨折原因是骨质疏松。毕竟我们的骨头也是会随着年龄变得愈来愈弱不经风,当骨头不再强健,即使是日常生活的动作,例如将躯干往前弯、踏出车外、咳嗽,也可能出现让疏松骨头承受不住的压力,而导致脊椎出现压迫性骨折。由于停经后女性常饱受骨质疏松之苦,因此最常见的脊椎压迫性骨折患者也是停经后女性。

另外一个常见的压迫性骨折原因是外伤,除了车祸、坠楼这种明显的外伤事件之外,一些日常意外也很常见,像是突然跌坐到地板,冲击力过大的跳跃,也都可能带来压迫性骨折。

较少见的脊椎压迫性骨折原因是癌症转移,转移到脊椎骨的肿瘤会破坏脊椎骨构造,使它更容易受损变形而骨折。

外伤剧痛 骨松无声

如果是突然受伤,摔下楼梯、冲击力过大的跳跃后着地,造成了脊椎压迫性骨折,患者会感觉到大痛,通常这样的痛感在休息时减轻很多,但活动后又会变痛,没办法站立、走路、或转身,活动度降低许多;若受伤同时还造成神经受压迫,患者可能会呈现肌肉无力、紧绷或背部麻木。

如果是因为骨质疏松而导致的压迫性骨折,患者可能在每一次咳嗽,或每一次跳跃都让脊椎出现点裂痕,垮下一点点,但不至于到很严重的疼痛,甚至连患者自己都可能会忽略。然而久而久之,脊椎受损反复累积之后,患者的身高会愈来愈矮,或甚至出现严重的驼背。

脊椎压迫性骨折的不同类型

楔形骨折(wedge):骨头塌陷处在脊椎椎体的前半部,于是前半部倒塌后会变成楔形。

粉碎性骨折(crush):代表这是影响整个椎体,而非仅限于一侧的骨折,整个锥体会塌陷扁掉。

爆裂性骨折(burst):代表脊椎椎体骨折后,各个小骨块移位向不同方向扩张,可能压迫周围的神经与组织,也较容易伴随其他骨折或脊椎韧带损伤,需要立即接受医疗处置。

手术非首选 4招助稳脊减痛

听到骨折,或许大家会先想到需要开刀治疗吧!然而,面对脊椎压迫性骨折,手术倒不是第一选项,甚至需要动用手术的患者是占少数,而是以缓解疼痛,稳定脊椎,和预防再度骨折为主。

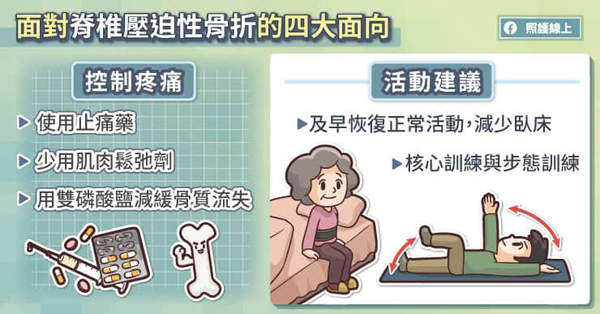

- 控制疼痛

脊椎压迫性骨折的疼痛感通常可以使用扑热息痛或非类固醇消炎药来控制。记得尽量少用肌肉松弛剂。穿上脊椎固定护具可以减少脊椎骨之间的相对活动,对控制疼痛也有帮助。双磷酸盐可以减缓骨质流失,是一种治疗骨质疏松的药物,可以稳定患者的脊椎骨并减少骨折风险。

-活动建议

虽然压迫性骨折会带来疼痛并减少患者活动度,但当过了急性期后,卧床并不是患者的最好选项。我们会鼓励患者尽量及早恢复正常活动,减少卧床时间。这时候,进行适当的核心训练与步态训练就非常重要。

- 附加治疗

若仍有顽固性疼痛,或患者在压迫性骨折后脊椎动态不稳定,容易压迫到神经,或是脊椎椎体高度减少一半以上,或有多节脊椎出现压迫性骨折,可以考虑骨水泥椎体成型术,补强脊椎本体的强度

- 预防二度受伤

最后我们一定要提到,预防脊椎压迫性骨折患者二度受伤非常重要。可以做的事情包含了预防跌倒,制订运动计划强化肌力,以及评估骨质疏松的程度并治疗骨质疏松。

预防跌倒 居家状况得调整

要预防跌倒,许多老人居家状况要做点调整,例如要有充足的采光,避免光线昏暗,并正视银发族的视力问题,也不要囤积过多物品在家中。假使本身容易血压变化大,或使用的药物种类会影响步态、精神状况,都要调整日常生活习惯来减少跌倒的机会。

强化肌力也是个重要的事情,透过照护自身营养摄取、戒烟和适当的运动计划(步态训练和核心训练)能减少肌少症。若还伴随着骨质疏松症,要配合医生治疗。

(编按:本文由“照护线上”授权转载。*连接至https://www.careonline.com.tw)

大马骨松率达27% 停经华妇最易中招

“脊椎压迫性骨折(Vertebral Compression Fracture,VCF)除了常见的骨质疏松症患者,60岁或以上的高龄人士(特别是停经后女性)、长期使用高剂量类固醇的人、内分泌疾病患者(如甲状腺亢进、副甲状腺功能亢进与慢性肾病)及患有恶性肿瘤或多发性骨髓瘤病史者,都是高危险族群。

此外,糖尿病患、缺乏钙质或长期卧床者、曾经跌倒或有脊椎受伤病史的人,以及体重过低、长期缺乏运动者或咖啡爱好者,也都属于高风险族群,因此,预防的关键在于良好的营养、适度的运动、骨骼健康监测与降低跌倒风险。

在马来西亚,骨质疏松症的发生率约为14%至27%,因族群和年龄不同而有所差异。研究显示,华裔女性停经后的骨质疏松率高于巫裔和印裔,部分原因在于乳制品摄取不足,导致钙质与维生素D水平偏低。女性,特别是停经后的族群,是脊椎压迫性骨折的主要受害者。此外,身体质量指数(BMI)、饮食习惯、日晒程度与生活方式,都是影响骨折风险的重要因素。

背痛轻动就痛 变矮驼背要当心

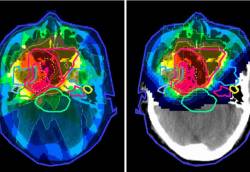

临床上,脊椎压迫性骨折常见症状包括突发或渐进性的背痛、轻微活动即加剧的疼痛、身高缩短与驼背。医生会透过X光检查来观察椎体压陷变形,磁力共振造影(MRI)可协助区分新旧骨折并排除肿瘤;双能量X光吸收测量仪(Dual-energy X-ray Absorptiometry,DXA)骨密度检测则能评估骨质疏松与骨折风险。必要时,也会透过血液检查来检视钙磷代谢相关指标。

在马来西亚,诊断与治疗资源的普及程度仍有限。DXA检测主要集中于城市地区与私人医疗机构,部分公立医院提供骨密度测试与物理治疗,但许多地区仍面临资源不足的问题。此外,大众对骨质疏松与压迫性骨折的认知不足,导致早期诊断率偏低。

不同类型的压迫性骨折,其治疗方式有所不同。楔形骨折通常较为稳定,多数病人可采保守治疗,包括止痛、支具固定与物理治疗;粉碎性或爆裂性骨折,若涉及椎体后柱或造成神经压迫,则须外科介入。保守治疗以疼痛控制、支具辅助与复健运动为主,但若出现明显神经受压、脊柱结构不稳定或肿瘤导致的病理性骨折,手术治疗就成为必要选项。

林汉森医生(Lim Han Sim)

骨科及脊椎外科顾问

一次骨折 再发风险飙升86%

研究已经证实,已经发生过一次脊椎压迫性骨折的患者,未来再次发生骨折的风险大幅增加。整体而言,风险增加达到86%。

如果患者已经有第一次脊椎骨折,该患者再次骨折的几率会提高约3倍;当发生第二次椎体骨折时,风险会上升到5倍;若已经有第三次骨折,风险更进一步提升;而当患者累积发生第四次或更多次的椎体骨折时,他再次骨折的风险会增加到8倍,因此,一旦患者出现脊椎骨质疏松性骨折,其后续再次发生骨折的风险会显着上升,需要积极的预防与治疗介入。

女性65岁男性70岁起 应例查骨密度

在大马,建议65岁及以上女性及70岁及以上男性进行例行性的骨密度筛检。年龄在50至64岁之间的女性,若具有风险因子,也应接受筛检。而50岁以下的个体,若存在特定的医疗状况或风险因子,例如有骨质疏松的家族病史或长期使用类固醇,也可能需要接受检测。

建议的检测方式为DXA扫描,在风险评估方面则使用FRAX(Fracture Risk Assessment Tool)工具,各国会根据自身人口特征与流行病学资料(大马也是如此),制定本土化的FRAX演算法,这样能更准确地反映该地区人群的骨折风险。

总结来说,脊椎压迫性骨折是高龄及骨质疏松人群中常见的问题,但马来西亚不同族群的风险差异,反映了饮食习惯与生活方式的重要性。提升大众对骨质疏松的认知,推广早期检测、养成健康生活习惯,并积极治疗骨质疏松,能有效降低压迫性骨折的风险,并提升患者的生活品质。”

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论