贫血 超重 发育迟缓 别让营养失衡 偷走孩子的未来

医句话:

作为父母,我们最关心的莫过于孩子的健康和幸福,希望能够为他们提供最好的人生开端。要做到这点,关键在于确保孩子获得正确的营养。在孩子小的时候,我们就要教导和鼓励孩子把健康饮食放在首位,因为这是为孩子的成长和发展奠定坚实基础的关键机会。不要迟疑,今天就开始投资良好的营养!

“你可知道,马来西亚5岁以下的儿童,每5人就有1人发育不良,其中有将近一半还患有贫血症?与此同时,这些儿童中有6%面对超重问题。这是2022年国家健康和病发率调查对我国儿童营养状况的最新发现。

营养不良的严重影响

这些数字不仅令人担忧,同时亦凸显了我们所面对的双重负担,即一些儿童缺乏正常生长与发育所需的必需营养素(营养不足),而另一些儿童则因摄入过多卡路里而面临健康风险(营养过剩)。

营养不足包括发育迟缓、消瘦和微量营养素缺乏,会对儿童产生长期影响,例如认知能力和学习成绩较差、因经常生病而导致生产力下降。若加上在儿童时期体重过高,成年后患非传染性疾病(NCD)的风险也会增加。

另一方面,营养过剩,包括超重和肥胖,也会对儿童产生不良影响,例如患糖尿病、癌症和心血管疾病等非传染性疾病(NCD)的风险增加,以及面对认知能力、教育、情感和社会方面的后果。

营养不良是不容忽视的大问题,因此必须采取措施来预防和克服,以培养更健康的下一代。在这方面,我们可以从为孩子提供正确的营养开始。为什么这很重要? 我们又该如何着手?

良好的营养到底有多重要?

在儿童时期提供良好的营养,可为孩子一生的健康和幸福把关。儿童时期获得最佳营养极为关键,它能促进孩子最佳的成长和大脑发育,增强免疫系统,并培养终身健康的生活习惯。

适当的营养为强健的骨骼、肌肉和器官打好底子,有利于认知功能和疾病预防。在孩子的成长阶段,良好营养可以防止营养不良的影响,确保孩子充分发挥潜能,并为他们的健康未来做好准备。

父母如何为孩子提供正确的营养?

从小开始:

提供最佳营养应从孩子小时做起。事实上,在孩子出生前,父母就应开始投资于良好的营养!从受孕到两周岁,即生命的最初1000天,是孩子成长的关键期。

‧怀孕:母亲在怀孕期间的饮食将直接影响宝宝的成长与发育。因此请确保你的饮食均衡且富含叶酸、铁和钙等关键营养素。

‧幼儿期:在宝宝6个月大之前,坚持以纯母乳喂养。6个月后,除了母乳喂养外,逐渐添加辅食,直到宝宝两岁。这些将为宝宝的健康生活打下理想的基础。

‧幼儿/学龄前儿童:终身习惯从儿时开始,这是培养孩子良好营养习惯的最佳时期。例如,你可以从教孩子做出更健康的选择开始,日常饮食多样化,采用‘四分之一、四分之一、二分之一’健康餐盘饮食指南,让孩子按正确的比例摄入主要食物。灌输孩子定时进餐、不暴饮暴食和选择健康零食的重要性。此外,鼓励孩子每天进行体育锻炼。

马来西亚营养月指导委员会主席

对幼儿和学龄前儿童尤其重要

养成这些健康习惯,为孩子提供正确的营养,帮助孩子健康成长。

‧从更健康的选择开始:喂养孩子时,优先选择营养丰富的全食,例如全谷物、瘦肉和彩虹色的蔬菜与水果,同时减少孩子饮食中的脂肪、油、盐和糖的含量。

‧多样化的食物:提供孩子多种类的健康食物,以获得所需的全部营养。例如,让孩子尝试不同种类的蛋白质,例如鱼、牛肉、鸡蛋或豆类,而不仅仅是鸡肉。

‧采用马来西亚健康餐盘指南,帮助孩子按正确比例摄取主要的食物:遵循‘四分之一、四分之一、二分之一’健康餐盘饮食法,即餐盘应含半盘蔬菜和水果、四分之一盘蛋白质食物和四分之一盘谷物,确保提供孩子适量均衡的饮食。

‧饮食要定时:养成定时进餐好习惯:早、午、晚三餐要定时,以及在正餐之间选择健康的零食,同时避免吃夜宵。

‧ 鼓励活跃的生活方式:让孩子动起来,有助平衡能量的摄入和消耗。运动、锻炼、做家务、进行户外活动,这可以帮助孩子消耗饮食中所摄入的过多卡路里。此外,体育活动还能让你的孩子更有活力,学习也会更好。鼓励孩子进行体育运动,参加他们喜欢的团体和游戏活动,与此同时也要让孩子学会注意安全。

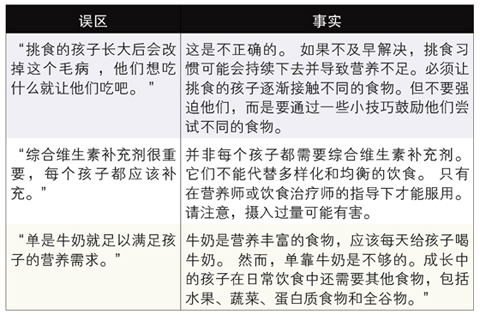

慎防道听途说

在现今的社交媒体时代,假新闻、混淆视听和错误的资讯时有所闻。要解决这个问题,从可靠来源获取信息显然很重要。以下是你可能在网上读到或从朋友那里听到有关儿童营养的一些误区,以及正确的解释。

*本文由2025年马来西亚营养月(NMM)提供。

*这是由马来西亚营养学会(NSM)、马来西亚饮食治疗师协会(MDA)和马来西亚身体组成学会(MSBC)联办的年度社区营养教育计划。《星洲日报》是中文媒体伙伴。

*“Food-Fit-Fun Fair”博览会活动将于5月14日至18日在布城IOI City Mall(西区@LG楼层)举行。

*除了多项寓教于乐的活动,现场也有派送伴手礼,并提供免费的营养检查和咨询服务。详情可浏览https://www.nutritionmonthmalaysia.org.my

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论