切太深伤脑 切不尽恐复发 伽玛刀与手术联手攻克脑瘤

医句话:

伽马刀常被形容为“隔山打牛”,意指能隔着颅骨以高能射线精准击中肿瘤,同时保护周边组织。治疗无需开颅、麻醉或住院,几乎无痛。虽然精准安全、疗效佳,但仍可能引起暂时性放射性坏死或掉发。总的来说,伽马刀属辅助疗法,应与手术相辅相成。

大脑是高度精密又脆弱的一个人体器官,除了构造异常复杂,它跟其他器官最大的不同之处在于缺乏复原能力,一旦受损,极可能造成永久性的伤害,甚至赔上性命。

下刀如履薄冰 每次皆似天人交战

行医20多年、做过不计其数的脑部手术,脑神经外科顾问盛晓峰医生坦言,每次动刀时都战战兢兢,如履薄冰,尤其是治疗长在脑部深处的肿瘤时,“就算有立体定位技术,采用最精密的显微手术,手术刀也难以触及;有的时候,可以动刀,可是很难把肿瘤细胞100%切除。”要切除多少?又是一番天人交战,“下手太狠,担心会误伤周围正常的脑细胞,损害脑部重要功能,下手太轻,手术切除不彻底,又可能造成肿瘤细胞残留,导致日后癌症复发。”

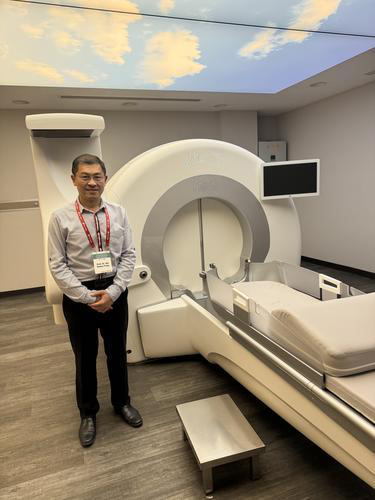

他感慨说道:“这些都是传统脑肿瘤手术的盲点,让人束手无策,常常让我陷入矛盾,感觉到深沉的无力感。”为了弥补外科手术的不足,他在今年7月前往土耳其伊斯坦堡科奇大学(KOC University)学习伽玛刀(Gamma knife),让手术刀和伽玛刀相辅相承,提高治疗效果。

事实上,伽玛刀并不是一门新疗法,第一台伽玛刀于1968年在瑞典问世,神经外科医生雷克塞尔(Lars Leksell)是第一位提出放射手术概念的人,最初是为了医治不受控的抽搐症,后来才用在脑肿瘤治疗上。

全马仅4院提供治疗

虽然伽玛刀面市超过半世纪,但因为仪器本身非常昂贵,在大马仍不普遍,自2014年由一家私立医院率先引进后,目前国内只有4家医院提供伽玛刀治疗,所以民众对它了解不多。

谈到伽玛刀,最常听到的一句形容词就是“隔山打牛”,因为伽玛刀是一种精确的非侵入式放射治疗法,利用高能量射线,配合立体定位系统,不用开颅,不必见血,就能治疗肿瘤。

“隔山打牛”这形象化、充满想像力的用语,也让人觉得伽玛刀像武侠小说里某种神乎其技的武功,高妙绝伦。对此,盛晓峰一脸正色地强调:“伽玛刀是很好的后备疗法,但并非万能,手术刀和伽玛刀应该是相辅相承,相互补足,让病患和医生在对抗肿瘤时多一种治疗的利器!”

“无刀”胜“有刀”

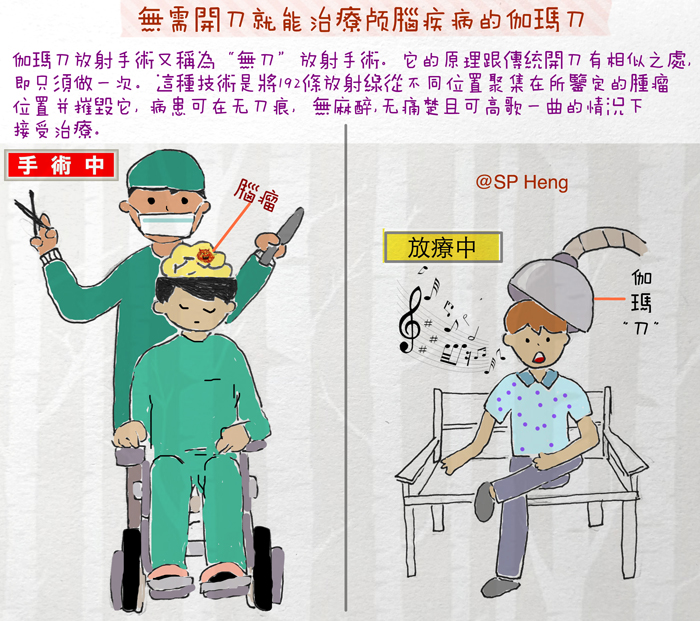

伽玛刀是一种放射治疗,众所周知,放射线可以穿透人体,高能量的放射线能杀死癌细胞,但同时也会伤害正常细胞。伽玛刀以钴-60(Cobalt-60,简称Co-60)作为放射线的射源,192个单点射束排成一个半圆形的阵列,再把192个单点射束的能量聚焦在一处。单点聚焦的概念,意味着每个射束的能量都很低,但位于焦点处的能量却极高,如此一来,就能使用大剂量的放射线瞄准和治疗脑肿瘤,同时,将邻近脑组织的伤害降到最低。

伽玛刀并没有真正用刀,“刀”指的是192个放射射束、发挥宛如手术刀般精准的效果,故命名为伽玛刀。

伽玛刀放射手术的原理,是先用磁力共振造影(MRI)及立体定位系统,精确地找出肿瘤的三度空间座标,再用特制头架(frame)或面罩(mask),把病人的头颅依座标值固定于伽玛刀仪器内,确定头部与仪器不会因为移位而产生误差,进而确保放射线准确聚焦在病灶上,而不伤及周边的脑结构。

无需剃发开颅麻醉

盛晓峰指出,伽玛刀的特点是精确、与开颅手术相比更安全,并且疗效良好,“不需要剃发,也不需要开颅和麻醉,几乎无痛,治疗后不必留院。”

任何医疗手段都有副作用,伽玛刀也不例外,“伽玛刀可能导致放射性坏死(Radiation Necrosis,RN),造成局部神经坏死与脑肿,但只是暂时性,随着时间会慢慢改善。有些人可能会掉发,但也是暂时性的。”

并非全肿瘤都适用

盛晓峰一再强调:“伽玛刀只是外科手术的辅助疗法,虽然疗效良好,但不是每种肿瘤都适用。”

伽玛刀利用放射线控制肿瘤细胞生长,让肿瘤自然凋亡,“但如果肿瘤过大,已经对脑部造成压迫,那还是得做开颅手术,切除肿瘤,及时为脑部减压。”

他补充,由于伽玛刀放射手术是利用精准的放射线作为治疗工具,所以对于边界模糊无法定义、或是弥漫散布性的病灶,也不适合使用伽玛刀治疗。

以下是适合用伽玛刀治疗的病症:

1.深入的动静脉畸形(Arteriovenous Malformation,AVM)

2.深入的海绵状血管瘤

3.颅底颜面神经鞘瘤和颅底听觉神经鞘瘤

4.深入的脑膜瘤和颅底脑膜瘤

5.复杂性垂体瘤(complex pituitary tumour)

6.多发性脑转移瘤(multiple small brain metases)

7.原发性恶性肿瘤

8.功能性大脑障碍如颜面神经线痛、强迫症等(第一治疗选择是保守治疗,然后是微创手术,最后才是伽玛刀)。

脑神经及脊椎外科顾问

开刀减压 伽玛刀补位

盛晓峰引用两个不同的病例,为我们说明伽玛刀与传统开颅手术相辅相承的治疗方式。

■病例1

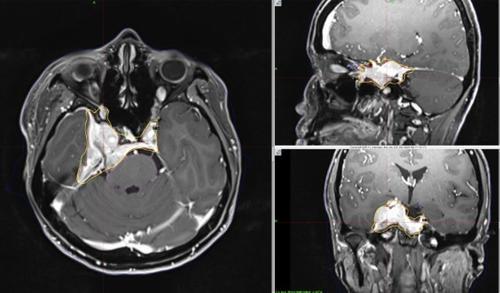

38岁的娜娜是一位嫁到大马的泰国女子,她因为右眼视野出现大片黑蒙和复视,做了脑部扫描,发现右颅底有一颗大肿瘤,压制视神经线、脑下垂体和脑干,经详细检查后,证实是右内侧蝶骨翼脑膜瘤(right medial third sphenoid wing meningioma)。

这是一颗良性瘤,但却有3.6x3.5x2.5公分大,对视觉造成重大影响,必须及早治疗。肿瘤长在神经交叉处,周遭血管密布,位置也很贴近脑下垂体,想要彻底切除是不可能的任务。

但当务之急还是先开刀,切除部分肿瘤,及时为视神经线减压,拯救娜娜的视觉。术后,娜娜的视野比较明亮了,化验报告也证实是第一级脑膜瘤。

5天分次放射 稳控残余肿瘤

盛医生和肿瘤科医生讨论后,认为复发的可能性颇高,像娜娜这种已开颅切除部分肿瘤,却仍有肿瘤残留的病患,伽玛刀是一个很好的后备治疗方法。

由于残留的肿瘤体积超过3公分,他于是把伽玛刀治疗分成5个疗程,连续5天进行,每次给予5Gy的剂量。这是伽玛刀的最新技术,能够执行分次的放射手术,治疗大体积的肿瘤。

伽玛刀放射手术由脑神经外科和肿瘤科一起执行,治疗前,先用MRI和电脑断层扫描(CT scan),配合立体定位技术,精确标记肿瘤的三度空间座标,再利用面罩,把娜娜的头颅依座标值固定,确保放射线准确聚焦。

每次疗程长约两小时,娜娜全程清醒,可以和医生们对话,治疗结束后可以回家,第二天再回来医院。5天的疗程结束后,接下来就等3至6个月后复诊,看娜娜的肿瘤是否已经萎缩。

■病例2

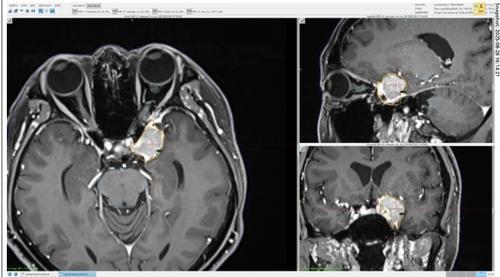

吴太太现年54岁,4年前我第一次见她,当时她的颅颈交界处长了一颗约三四公分大的脑膜瘤,压迫主要神经中枢,导致她四肢无力,整天病恹恹的,觉得浑身不对劲。

肿瘤的位置在喉咙后方,手术切除后还有10%残留,无法完全根除,但吴太太的行动力已恢复,可以如常生活,每年的追踪报告也无异样。另外,我当时也发现她左眼后方有一颗体积约1公分的脑膜瘤,由于没有影响视觉,所以只作保守治疗,每年追踪观察。

到了近两年,这颗小肿瘤开始有逐年增大的迹象,但吴太太的视觉暂时还正常,没有看到黑影,也没有复视。虽然如此,吴太太仍然惴惴不安,觉得头颅内好像潜伏着一枚定时炸弹,不晓得何时会突然爆发。

她想要切除肿瘤,但又极之不愿意再挨刀子,于是就选择了伽玛刀。

一次性无刀清除两肿瘤

我决定用伽玛刀一次性处理吴太太的两颗肿瘤,即左眼后方的脑膜瘤,以及颅颈交界处、外科手术后残留的脑膜瘤。

由于肿瘤的体积不大,单次疗程就已足够,放射剂量为14Gy。治疗时,吴太太必须戴上头架,头架通过4个销钉连接到头骨,以便精确定位和稳定头部,接着,吴太太就躺在治疗床上,进入伽玛刀仪器中,在那里,头架会和仪器内的头盔牢牢固定在一起,放射线则从192个方向精确地照射到病灶上。

疗程长达4小时,中间吴太太可以稍作休憩,下床活动四肢,甚至上洗手间。为了让她放松心情,我们不时跟她说说笑笑,她苦笑着形容说戴头架好比孙悟空头戴金箍圈,虽然不痛,但也不太舒适,但她随即又暖暖一笑,道:“无论如何都比开刀好。”

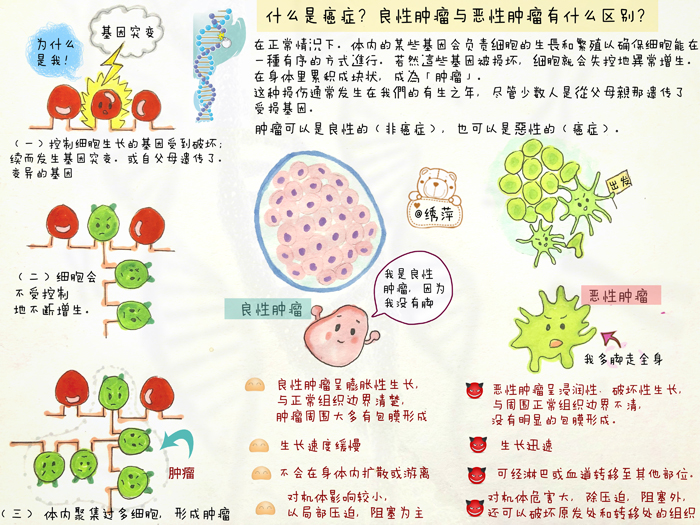

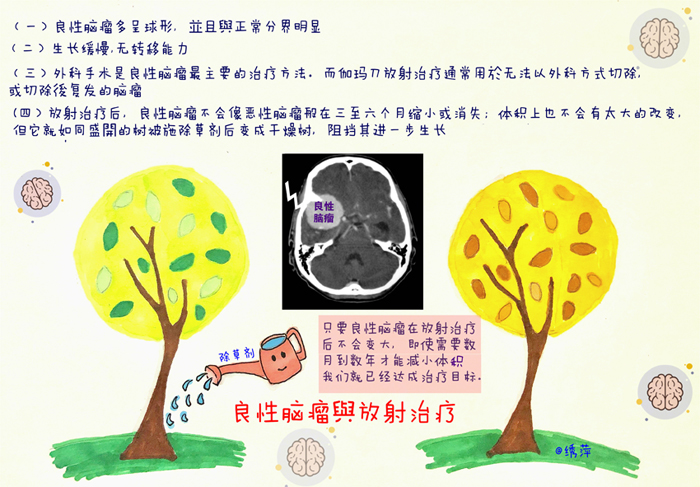

(王绣萍博士绘图)

注:王绣萍博士是本地私人医院的癌症与放射外科中心的首席医学物理师,工余时间喜欢绘制插画,用温暖又浅白的方式,帮助患者了解病情。

**溫馨提醒:文章與廣告內提及產品、服務及個案僅供參考,不能作為看診依據,須以醫生的意見為主。

评论