哪吒母亲的拥抱 为何唤醒你心底的“内在小孩”?

医句话:

中国动画电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)中哪吒母亲的拥抱之所以动人,是因为它触动了每个人心中未被满足的童年渴望─无条件的接纳。成年人的焦虑、自我否定往往源于“有条件爱”的创伤,而治愈的关键在于重新养育"内在小孩"。通过自我对话、改写信念和设立情感边界,我们能修复幼年的情感缺失,打破代际循环。这份自我疗愈不仅解放自己,也为下一代创造更健康的爱的模板。真正的成长,始于对自己内在小孩的温柔拥抱。

“你还记得《哪吒2》里那个场景吗?母亲不顾尖刺扎入血肉,紧紧抱住哪吒,轻声说出最后的爱与告别;孩子们看到这里可能会流泪,感受到父母无条件的爱和最原始的力量。但为什么成年人(或许包括你),都难以抵抗这种共鸣?

答案很简单:每个成年人,都曾是渴望被接纳的孩子。

童年情感缺失 化作内孩的哭声

回想你的童年。也许你曾觉得,必须通过‘乖巧’才能赢得爱─考满分、保持安静、藏起情绪。如‘只要你……,我就为你骄傲’或‘你为什么不能像……一样?’这样的话,可能让你怀疑,‘他们爱的究竟是我,还是他们期待的

那个‘完美版本’?’这就慢慢变成是有条件的爱,而它也因此留下了伤痕。

心理学研究发现,人对童年情感缺失的反应并不会因年龄增长而消失。那些儿时未被满足的需求,比如被全然接纳、被允许犯错、被看见真实情绪,会化作‘内在小孩’的哭声,藏在成年的理智与坚强之下。当我们看到哪吒母亲跨越伤痛拥抱孩子时,潜意识中那个蜷缩在角落的‘小自己’会被唤醒,渴望有人对他说:‘你已经足够好了。’

现实对比:成年人‘有条件爱’困境

我们从小听着这样的话长大:

● ‘考不上重点中学,爸妈会觉得丢脸。’─于是早早就学会用成绩换取爱。

●‘哭什么哭?男孩子要坚强!’─从此把眼泪咽下去,再不敢袒露脆弱。

●‘只有成功,才配得到尊重。’─以至于长大后,连放松都像一种罪过。

这些熟悉的‘爱的条件’,让我们从小学会隐藏脆弱、讨好他人。但未被疗愈的伤,终会以另一种形式浮现:

●工作中过度追求完美,因小失误陷入崩溃。

●在亲密关系中不敢表达需求,总担心被抛弃。

●明明很优秀,却始终觉得自己‘不配’。

而哪吒的母亲却说:‘我爱你,就爱你本来的样子。’没有要求,没有改造。只是‘你值得被爱’。对成年人而言,这一刻不仅关乎电影角色,更关乎治愈我们每个人心中的内在小孩。

你一直值得那个拥抱

‘内在小孩’是你内心仍承载着童年快乐、恐惧与未被满足需求的部分。当生活沉重时,往往是那个幼年的你在低语:‘我配被爱吗?我足够好吗?’

举个例子:

●是否曾因一个小错误瞬间羞愧?那可能是你的内在小孩在反应,想起当年打翻牛奶或考试失利时,没有达到父母的期望被责骂的记忆。

●听到赞美会浑身不自在?也许你的内在小孩早已学会贬低自我价值,以避免失望。。

哪吒母亲的场景,正是对那个受伤内在小孩的直接回应。彷佛电影在说:‘你一直值得那个拥抱。’

真实存于大脑情感回路

这个概念最早由心理学家荣格提出。他在《儿童原型心理学》(1940年)中指出,人的潜意识中存在一个‘永恒儿童’原型,承载着童年时期的情绪记忆与核心信念。1963年,美国精神科医生米西尔丁(W. Hugh Missildine)在《探索你内心的往日幼童》中进一步提出:内在小孩不是比喻,而是真实存在于大脑神经回路中的情感模式。

现代脑成像研究发现,人在情绪爆发时(如暴怒、极度焦虑),大脑活跃区域与儿童时期高度重合。这意味着,当你的‘内在小孩’感到不安,即便成年后的你逻辑上知道‘这没什么’,情绪脑仍会像孩子一样反应。

临床催眠治疗师

认证正念导师

你的内在小孩或在求救

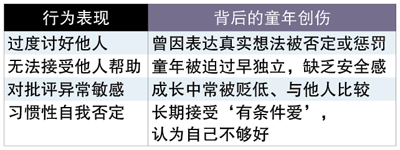

以下是常见的‘内在小孩受伤信号’:

如何治愈你的内在小孩?

心理学家荣格称之为‘内在儿童’─渴望安全感与接纳的自我部分。1960年代,米西尔丁医生推广了‘内在小孩’疗法,教成年人重新养育自己。具体方法包括:

1. 和你内心的孩子对话

比如:

a.当你焦虑时,想像7岁的自己。对他说:‘我看见你了。害怕也没关系,现在有我在,我陪你。’

b. 练习:给童年自己写一封信

-找一张你小时候的照片,写下这些话:

‘亲爱的[你的小名]:

我知道你曾经……(描述一件童年伤心事)。

那时候你一定很害怕/孤单/委屈吧?

现在我想告诉你……(如:不是你的错/你已经很棒了)。

从今天起,我会……(承诺如何保护他)。’

心理学原理:通过具象化对话,激活大脑前额叶的理性调控功能,修复情绪脑的创伤记忆。

2. 第二步:打破‘有条件爱’的循环

改写你的内在对话:

贴示:把这些新信念写在便利贴上,贴在日常可见处。大脑通过重复会重塑神经通路,逐渐替代旧模式。

3. 第三步:成为自己的‘好父母’

米西尔丁在书中强调:疗愈的本质,是给内在小孩提供童年缺失的情感支持。具体方法包括:

●安全感:当焦虑时,把手放在胸口轻声道:‘别怕,我会一直在这里。’

●允许犯错:搞砸事情时,像安慰朋友一样对自己说:‘没关系,我们下次可以再试试。’

●设立边界:对消耗你能量的人事物说‘不’,告诉内在小孩:‘我永远优先保护你。’

给过去自己一份未得的爱

治愈内在小孩,不是要责怪父母或沉溺过去,而是给曾经的自己一份当时未获得的温柔─让你能活在当下。就像打理花园那样,用自我关怀浇灌心田,让羞愧或自我怀疑逐渐枯萎。

每个人心底都有一个内在小孩,当你愿意为内在的小孩(小时候的自己)给他需要的倾听、陪伴、支持、安全感、保证时,会帮助你释放过去的冲击与创伤,并进行成长和愈合。通过治愈内在的孩子,你可以治愈你自己,提升自尊与自我价值感、减少自怜自恨、增进自爱与自我抚慰的能力。

你被爱 不是因为“你应该这样”

所以下次当某个电影片段、歌曲或回忆戳中你时,暂停一下。问问:‘我的内在小孩今天需要听到什么?’答案或许就像哪吒的故事所传递的:‘你被爱,不是因为‘你应该这样’,而是‘正因你这样,无论你是怎样?’。

爱自己内在的孩子,是对下一代最深的祝福。

不再重复“以伤害传递爱”

当我们学会以关怀、善意与耐心拥抱内心那个曾被忽视的小孩时,一种奇妙的转变正在发生─我们不再重复‘以伤害传递爱’的轮回,而是成为孩子生命中第一面温暖的镜子。

那些曾让我们受伤的‘有条件爱’,往往源于父母自身未被疗愈的伤痛。就像心理学家约翰布雷萧所说:‘我们无法给出自己从未接收过的东西。’ 若从未体验过‘犯错也值得被拥抱’,我们很容易在育儿时陷入‘你必须优秀我才爱你’的焦虑;若自己的情绪常年被压抑,我们也可能对孩子的眼泪手足无措。

而当我们开始对内在小孩说:

‘哭吧,我陪着你’

‘你存在本身,就是礼物’

这些话语不仅治愈了自己,更在重塑爱的基因。神经科学发现,父母的情感模式会通过‘镜像神经元’传递给孩子。当孩子看到你接纳自己的脆弱,他们也在学习:‘原来真实的我,值得被爱。’

成为滋养孩子的土壤

真正的教育,从来不是‘如何培养孩子’ ,而是‘如何成为能滋养孩子的土壤’。

当你允许内在小孩自由呼吸,你自然懂得:

● 孩子发脾气时,他需要的不是训斥,而是被理解的情绪命名。

● 孩子失败时,他需要的不是‘下次努力’,而是‘我永远是你的安全网’。

● 孩子与众不同时,他需要的不是矫正,而是看见他独特灵魂的微光。

爱自己 始于终身养育

这世上没有完美的父母,但当我们愿意转身拥抱曾经受伤的自己,那份完整与慈悲,终将化作孩子成长的底气。就像《哪吒2》中刺穿血肉仍不松手的拥抱─爱从来不是无痛的选择,却是打破代际创伤最温柔的武器。

愿我们都能对自己说:‘亲爱的内在小孩,谢谢你坚持到现在。从今天起,我会带着你一起,把曾被荆棘阻挡的爱,变成下一代满手芬芳的玫瑰。

爱自己,是终身养育的开始。”

“内在小孩”3问:大脑重塑需时半年持续练习

问1:关注内在小孩会让人变得脆弱吗?

答:恰恰相反。研究显示,承认脆弱的人心理韧性更强。当我们不再耗费能量压抑情绪,反而能更从容应对挑战。

问2:需要找专业咨询师吗?

答:轻度困扰:可通过书籍、冥想练习自助(推荐约翰布雷萧《回归内在》)。

深度创伤:如长期忧郁、人际障碍,建议结合心理咨询(如内在小孩疗法、创伤治疗)。

问3:疗愈需要多久?

答:神经科学表明,大脑重塑通常需要3至6个月持续练习,但每一次对内在小孩的温柔回应,都是重要的进步。

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论