泡泡尿持续15分钟? 肾脏在求救 尿检一测现真相

医句话:

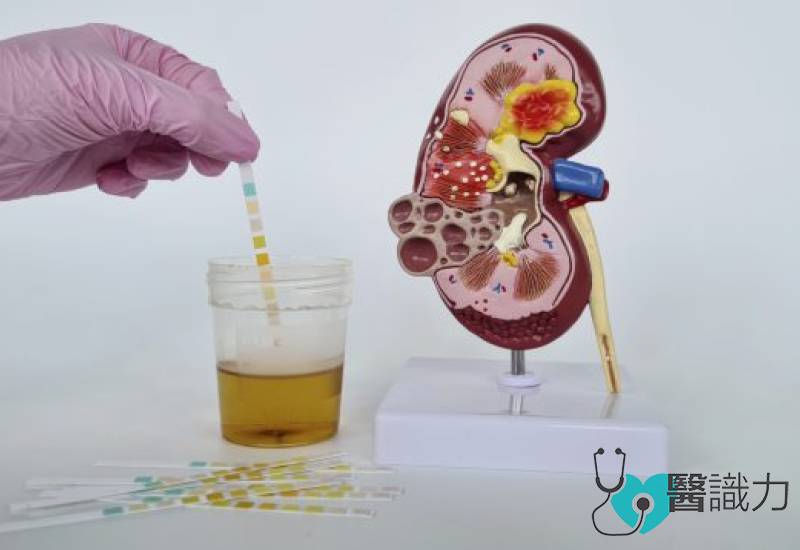

“医生,我的尿液有泡沫,是不是肾脏出问题了?”,这可能是很多人的疑问。无可否认泡泡尿是少数可在慢性肾病初期就被发现的症状之一,但目测并不能做准,要知道肾脏健康是否无碍,尿检才是最标准的做法,通过尿检无须自己吓自己。

“慢性肾病(Chronic Kidney Disease,CKD)被视为现代文明病之一,与心血管疾病、癌症等并列为现代男女健康杀手。尽管如今的医疗技术已大大提升,但迄今末期CKD仍无法逆转,患者只能通过透析(即洗肾)及换肾来维持生命,因此大众有必要更了解CKD的初期症状,包括如何预防迈入CKD,甚至在CKD初期阶段如何延缓肾功能持续退化等。

水能载舟亦能复舟,健康意识的提升无疑让大众对CKD有更多的认识,但与此同时也引发不必要的‘杯弓蛇影’现象,尤其处在网络时代,各种真假难分的资讯充斥互联网,其中对泡泡尿的错误解读就是其中之一。有些人一看到尿液有泡沫,即俗称的泡泡尿就担心自己肾脏出问题了。

从肾脏科角度来看,目测尿有泡沫确实有可能真的是蛋白尿(proteinuria),但多数时候属于假预警(false alarm)。正常健康的成年人尿液也会排出少量蛋白质。同时排尿的方式(如尿柱上往下射进水中或尿盆上)、排尿环境(尿盆有清洁剂)以及个人是否喝足水以及所吃的食物分解后等因素,都可能形成泡泡尿。因此要确定泡泡尿是属于假预警抑或是健康亮红灯,通过尿检就能一清二楚,万无一失。

24小时>150毫克 恐涉肾病变

肾脏从血液中过滤废物且保留身体所需的如蛋白质,但在一些状况下会有蛋白质如漏网之鱼‘逃出’肾脏的过滤,进而形成尿蛋白。倘若一个人在24小时内尿蛋白量超过150毫克即有问题,可以是肾功能病变如肾丝球发炎或肾丝球纤维化等。其中系统性红斑狼疮(SLE)或IgA肾炎的患者很常会有蛋白尿现象。

须注意的是,泡泡尿并非CKD的诊断标准。如之前所提,泡泡尿并非一定是蛋白尿。初期阶段的CKD几乎是没有症状,因此泡泡尿的角色更像是一个预警,尤其发现泡沫在排尿15分钟后还持续出现在水面上须更警惕。

II级以上属危险

不同医院对尿检的尿蛋白严重级别有不同分类,一般可分为IV级甚至V级。越高代表越严重;阴性代表没事,I级或II级可能是尿道感染、喝水不足、脱水、发烧、曾进行激烈运动如马拉松或重训等,甚至是服用利尿剂或一些药物也会出现轻微尿蛋白。II级以上就属于危险。

医生不能仅凭一份报告就断定一个人有CKD,尚须综合其他因素,若尿检在3个月后仍持续不正常即为CKD患者。通常在这段期间我会嘱咐多喝水,对第一至第三期的CKD患者而言,多喝水并不会造成伤害或增加肾负荷,但第IV期以上喝水就须注意,因为有导致水肿的可能性。

此外CKD患者须停止服用不必要的药物或营养辅助品,皆因来历不明的药物、成药或保健品有被重金属汙染的可能性,而这些有毒成分会直接损坏肾脏,影响肾功能。很多时候当患者停止服用成药或保健品,3至6个月后他们的蛋白尿很可能彻底消失。

ACR揪蛋白尿糖尿病肾病

在尿检方面可分为几个部分,包括尿常规检查(urine FEME)、尿微量白蛋白/肌酸酐比值(urine microalbumin creatinine ratio或ACR)以及尿蛋白定量。

尿常规检查常用于诊断泌尿系统感染、肾脏疾病如蛋白尿或代谢异常等。至于尿微量白蛋白/肌酸肝比值可评估尿蛋白值,用来诊断蛋白尿的严重程度。在临床医学上,尿液ACR是检测早期糖尿病肾病(diabetic nephropathy)的重要测试。而尿蛋白定量是针对尿蛋白进一步分析及准确地评估蛋白尿的严重程度,适用于诊断和监测不同肾病的进展。

在完成以上的尿检再加上肾功能检测包括血肌酐(serum creatinine)以及预估肾丝球过滤率(eGFR)即可对肾功能做出正确评估。除了eGFR指数之外,很多时候医生亦会用上必要的影像检查,如肾脏超声波(ultrasound kidney)来检查肾脏构造包括大小等。

切片非首选 先尿检+影像

至于活检或活肾穿刺切片检查(kidney biopsy)尽管它已非常普及,更多时候是在进行各种检查后,诊断有必要时包括改变现有及接下来的治疗才会进行,毕竟它是属于介入性程序,存有一些风险包括失血等。总而言之,医生在决定任何筛检时须评估它的风险,再来是它是否能带来实质的效果,否则没必要进行。

很多时候当患者在目测泡泡尿后主动求医,在进行一系列的尿检后终发现肾功能正常,原来是虚惊一场,过后可放心回家而不再‘忧心忡忡’;因此给予公众的建议是,若担心泡泡尿最好是做个简单的尿检即可。切记,泡泡尿并非一定是蛋白尿。

肾脏内科顾问

多因素解读eGFR

每当谈及CKD难免会提及eGFR,在如今绝大部分体检配套中eGFR指数是其中重要一环,但尽管如此,迄今仍有不少患者对eGFR有错误的解读,那就是只要eGFR指数出现变化就担心是肾脏有问题。

其实并不然,eGFR是根据血清肌酸肝(serum creatinine)、年龄、性别甚至种族等因素计算出的估计值,而肌酸肝数值会受到肌肉量、饮食、运动习惯等影响,因此解读eGFR需要考虑多种因素,而不能单独以一个数字来判断肾脏健康与否。

在门诊不时会遇到一些‘要求完美’的患者,他们总希望eGFR指数维持不变,但这并不可能。

eGFR降≠肾病!暴跌才需警觉

打个比方,一位50岁男性身材壮硕,第一次检验时他的eGFR指数是90以上,但10年后他还是维持标准身材,但年龄已60岁,此时eGFR指数可能低于90,这是因为上了年纪的缘故,属于自然退化,并不是肾脏出问题,他的肾功能还是不错的,适于他的年龄。

eGFR指数介于60至90可以是属于正常,除非是短期内出现暴跌、尿蛋白异常或患有慢性疾病如糖尿病,那就须及早咨询医生。

微量蛋白尿有望逆转

正如之前所提及,CKD在早期几乎没有明显症状,也因此它也被称为‘沉默杀手’,通常患者到了后期阶段才会出现食欲不振、恶心、呕吐、体重暴跌、疲累、皮肤痒或身体水肿等。因此若能在初期阶段发现CKD并介入干预,往往有很好的效果,甚至有望逆转。而泡泡尿就是少数可在初期被发现的症状之一,因此若在发现后及早治疗,对预防迈入CKD是至关紧要的。

惟须注意的是,泡泡尿可出现在初期亦可能出现在晚期,而且并非所有泡泡尿皆可彻底根治。比如糖尿病患,一旦尿液有泡沫,往往肾脏已受损。如果是微量蛋白尿(microalbuminuria),是可以通过特定降尿蛋白药物,同时控制血糖、血压及血脂,从而避免尿蛋白恶化,甚至有望逆转。

反之,如果蛋白尿程度严重的话,可能已无法逆转。另外此前所提及的SLE或IgA肾炎患者,他们的蛋白尿则需要特定的药物来控制甚至根治。

4药护肾延恶化

近年来医学对CKD有哪些新治疗呢?过去肾素-血管收缩素系统阻断剂(RAS blocker)是治疗的首选药物,除了可降低血压,也能减少蛋白尿及稳定肾功能。如今随着钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂、胰高血糖素样肽-1受体促进剂与类似物(GLP-1 Receptor Agonist and Analogue,GLP-1 RA)以及选择性醛固酮受体拮抗剂(selective MRA)这类兼具保护器官,甚至有降体重等功能的药物出现,已形成目前治疗CKD的4大用药支柱。

尽管这4类药物并不能治愈CKD,但却有效减少蛋白尿以及减缓病情恶化,延缓患者步入洗肾的那一天。但须注意的是,这并不意味着患者须同时用上这4类药物,医生须根据患者病情进展给予针对性的药物搭配,避免出现不必要的副作用。要强调的是,用对药物可以减少CKD恶化。

30岁以上年检尿检必备

至于在饮食方面,过去低蛋白饮食搭配酮酸治疗法普遍被认为适用于CKD患者,包括减少肾脏负担以及避免营养不均,不过随着新型药物如之前所提及的,如今医生以及患者也有了更多的选项,患者亦可咨询饮食治疗师(dietitian)在饮食上做出正确安排。

对于普罗大众,我会建议男女在30岁后最好每1至2年做一次体检包括尿检,毕竟现在的饮食多样化,很多人的饮食营养不均衡,高盐高糖高油样样来,加上种种恶习如抽烟、酗酒和缺乏活动等,生活作息与祖父辈大不同,及早做体检会更合适。

肥胖滥药影响肾功能

一旦体检有发现异样,即可安排进行深入检查找出病因,同时也要改善生活作息,包括不超重、不抽烟、不酗酒等,若有慢性疾病如高血压、高血糖或高血脂等就要及早医治,进而控制病情,降低罹患心脏病、中风或CKD的风险。

值得一提的是,近代研究也发现肥胖(obesity)是导致CKD的病因之一,因为它会增加糖尿病、高血压、高血脂及高尿酸风险。这些风险因素也是CKD的导因。

滥用药物包括营养辅助品也会增加CKD的风险,特别是那些不明来历的更须提防,它会加重身体与肾脏负担,进而影响肾功能。也因此我常对患者说‘若你可以从正常饮食中摄取所需营养,为何还要吃保健品呢?’。”

【实体全人医疗论坛预告】

张贻文医生将会联同脑神经内科顾问刘悦慧医生、脑神经外科顾问罗晓妮医生及风湿内科顾问李家豪医生,于4月12日(週六)下午2点,在八打灵再也星洲日报总社B2礼堂主讲“从脑、肾到风湿科;多科协作,全人医疗”。读者也可透过医识力脸书(www.facebook.com/easily.sinchew/)收看论坛直播。

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论