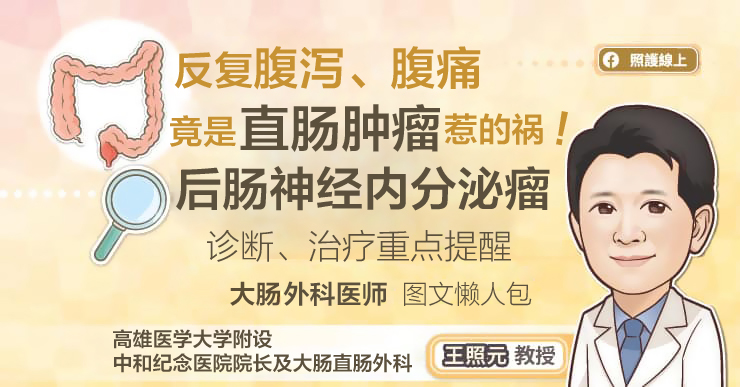

老是腹痛腹泻?小心后肠神经内分泌瘤 新型长效体抑素 皮下注射更方便

“有位五十多岁的患者反复出现腹泻与腹痛,曾经在多家医院接受治疗。后来又因为发现直肠肿瘤合并肝转移,而接受切片检查。”高雄医学大学附设中和纪念医院院长及大肠外科王照元教授表示,“病理报告显示,患者的肿瘤是神经内分泌瘤,大家才晓得原来导致反复腹泻与腹痛的主因是后肠神经内分泌瘤。”

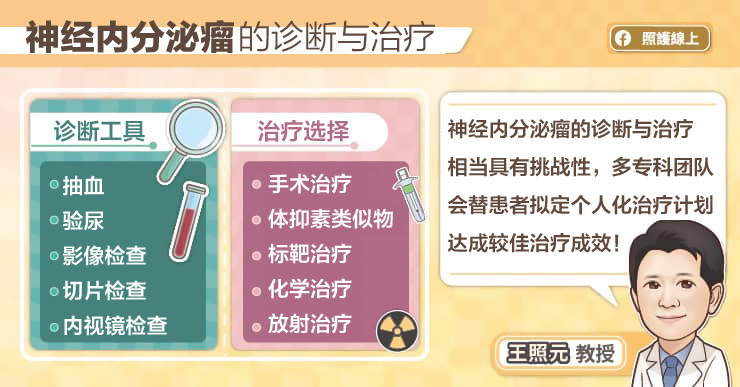

经过讨论后,患者接受了手术治疗,后续也使用体抑素类似物(Somatostatin Analogs,SSA)治疗,减少肿瘤分泌相关荷尔蒙,帮助缓解症状并抑制肿瘤生长。王照元教授说,由此可知神经内分泌瘤的诊断、治疗都相当具有挑战性,往往需要多专科的配合,才能达到较好的治疗成效。

从横结肠到直肠的隐形肿瘤

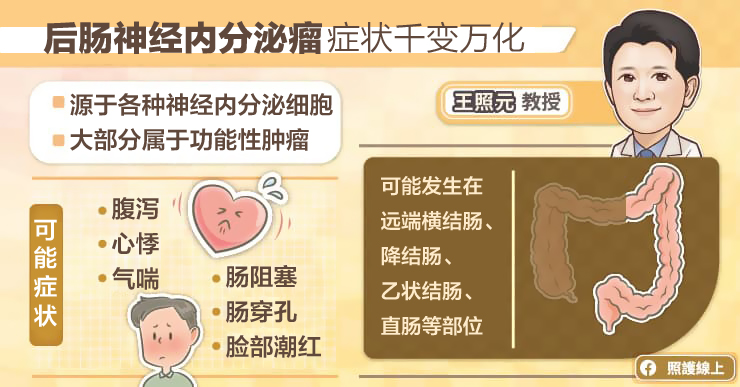

神经内分泌瘤(neuroendocrine tumor)源自各种神经内分泌细胞,很多器官都可能出现神经内分泌瘤。王照元教授解释,在人类胚胎发育过程中,原始消化管可分成前肠、中肠、后肠,后肠会形成远端横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠等,出现在这些部位的神经内分泌瘤称为“后肠神经内分泌瘤”。

后肠神经内分泌瘤较好发于中老年人,近年来的病例数有逐渐上升的趋势。在台湾、日本、韩国等亚洲地区,后肠神经内分泌瘤的发生率较高。经由大肠镜检查有机会在较早期发现后肠神经内分泌瘤。

神经内分泌瘤可能会分泌多种激素,而造成溃疡、腹泻、心悸、晕眩、咳嗽、气喘、脸潮红等症状。不过大部分为非功能性神经内分泌瘤,仅有10%至20%为功能性神经内分泌瘤。王照元教授说,后肠神经内分泌瘤也可能导致疼痛、出血等状况。

怀疑罹患后肠神经内分泌瘤时,医生会安排进一步检查,利用抽血、验尿检测肿瘤相关的生物标记,利用切片检查、特殊染色来确认肿瘤的性质与分级,利用电脑断层、磁力共振等影像检查来评估是否有转移至其他部位。

早期手术 晚期减积

针对局部或早期肿瘤,建议采取手术治疗,切除肿瘤及邻近淋巴结。王照元教授说,针对晚期或转移性肿瘤,可能考虑进行减积手术,尽量减少肿瘤体积,帮助减缓症状,改善生活品质。

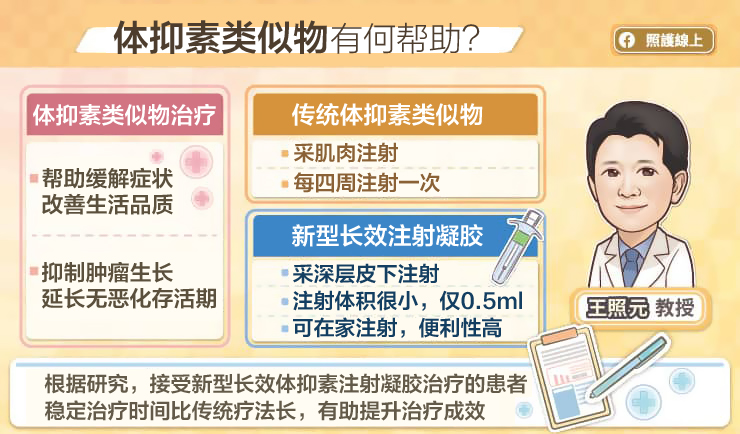

在肿瘤无法完全切除的状况下,一般会搭配药物治疗、放射治疗、标靶治疗、化学治疗等。王照元教授说,药物治疗主要是利用体抑素类似物,体抑素类似物能减少肿瘤分泌相关荷尔蒙,并抑制肿瘤生长,延长无恶化存活期。

传统体抑素类似物采肌肉注射,每4周注射一次。王照元教授说,目前有新型长效体抑素注射凝胶采深层皮下注射,注射体积很小,仅0.5ml,帮助降低注射时的疼痛感,提升患者对治疗的耐受度。

新药提高顺从度 疗效更持久

根据真实数据,接受新型长效体抑素注射凝胶治疗的患者,稳定治疗时间平均比传统疗法长约10个月。通过提高患者的治疗顺从度,新药有助提升治疗成效。

接受治疗期间,医生会定期安排检查以评估治疗成效并监测病情进展,患者如果有任何不适,请务必与医生讨论。

后肠神经内分泌瘤的诊断与治疗经常会牵涉内科、外科、放射科、病理科等多个科别,因此多专科团队可以提供较完善的照顾。王照元教授提醒,医生会根据患者的年龄、合并症及对生活品质的需求,拟定个人化的治疗计划。患者要和医生密切配合,才能达到较佳的治疗成效。

笔记重点整理

- 神经内分泌瘤源自各种神经内分泌细胞,很多器官都可能出现神经内分泌瘤。在人类胚胎发育过程中,原始消化管可分成前肠、中肠、后肠,后肠会形成远端横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠等,出现在这些部位的神经内分泌瘤称为“后肠神经内分泌瘤”。

- 神经内分泌瘤可能会分泌多种激素,而造成溃疡、腹泻、心悸、晕眩、咳嗽、气喘、脸潮红等症状。不过大部分为非功能性神经内分泌瘤,仅有10%至20%为功能性神经内分泌瘤。后肠神经内分泌瘤也可能导致疼痛、肠阻塞、肠穿孔、肠道出血、解尿困难等状况。

- 针对局部或早期肿瘤,建议采取手术治疗,切除肿瘤及邻近淋巴结。针对晚期或转移性肿瘤,可能考虑进行减积手术,尽量减少肿瘤体积,帮助减缓症状,改善生活品质。

- 在肿瘤无法完全切除的状况下,一般会搭配药物治疗、放射治疗、标靶治疗、化学治疗等。药物治疗主要是利用体抑素类似物,体抑素类似物能减少肿瘤分泌相关荷尔蒙,并抑制肿瘤生长,延长无恶化存活期。

本地医生点评:

张鸿延医生(Chong Hoong Yin)

大肠外科顾问

10年仅6例 在马属罕见病

“肠道可分为小肠与大肠。小肠包括十二指肠、空肠和回肠;大肠则由盲肠、升结肠、结肠右曲、横结肠、结肠左曲、降结肠、乙状结肠及直肠组成。正如王照元教授所言,当神经内分泌瘤发生于肠道,即可称为‘后肠神经内分泌瘤’。此外,神经内分泌瘤也可能发生于肺部及胰脏,其中以胰脏最为常见。

后肠神经内分泌瘤的症状与肠癌相似,包括腹泻、血便、排便习惯改变(如便秘或腹泻)、腹部不适、腹胀及体重无故下降。然而,这类肿瘤通常无明显症状,因此不易早期发现。

根据全球癌症数据,后肠神经内分泌瘤仅占肠癌病例的10%至20%。在马来西亚,目前尚无针对后肠神经内分泌瘤的完整统计数据。然而,过去几家大型医院及研究所在2000年至2010年间进行的癌症病例分析中,仅记录到6例后肠神经内分泌瘤病例,因此这类癌症在马来西亚属于罕见疾病。

90%为非功能性

后肠神经内分泌瘤可分为两种类型,分别是功能性(functioning)与非功能性(non-functioning)。前者会导致患者体内过度分泌荷尔蒙,而后者则会抑制荷尔蒙分泌。约90%的后肠神经内分泌瘤属于非功能性类型。当身体无法再分泌荷尔蒙时,相关症状不会立即出现,且可能被误认为是自然老化现象;相反地,若体内荷尔蒙分泌过多,可能会引发多汗、腹泻等不适症状,促使患者就医检查。

后肠神经内分泌瘤的诊断方式与大肠癌相似,包括血液检查、大肠镜检查及活检,透过病理检验确定肿瘤类型与分级。若肿瘤尚未转移至其他器官,患者需接受手术切除肿瘤。活检可将后肠神经内分泌瘤分为低级与高级两类:

- 低级后肠神经内分泌瘤:转移风险较低,恶化速度缓慢,手术切除后的治愈率极高。

- 高级后肠神经内分泌瘤:需要手术切除,但术后仍需接受化疗。

后肠神经内分泌瘤的治疗方式与肠癌类似,主要差别在于术后化疗所使用的药物。治疗方案须由多学科团队共同拟定,包括肿瘤科医生、病理学家、外科医生等专科医生。其中,病理学家负责精确判定肿瘤的级别,为治疗团队提供关键资讯,以确保治疗计划的准确性。

有家族史 45岁起应做大肠镜

神经内分泌瘤没有特定的高风险族群,与肠癌不同,这类肿瘤无法透过饮食和生活习惯来预防。然而,如果家族中有人曾罹患神经内分泌瘤,无论肿瘤位于胃、肠道或胰脏,后代都应提早进行健康检查。

即使没有症状,45岁后仍建议进行一次大肠镜检查,这不仅有助于筛查神经内分泌瘤,也能及早发现肠癌。任何癌症只要能够早期诊断并及时治疗,治愈率都会相对提高。

无论是哪种类型的肿瘤,维持肠道健康都是关键。因此,均衡饮食至关重要,应多摄取膳食纤维和蔬果,减少红肉及加工食品的摄取,并确保足够的水分补充。此外,适量摄取益生菌,特别是乳酸菌,有助于维持肠道菌群的平衡,进一步促进肠道健康。”

张鸿延医生(Chong Hoong Yin)

大肠外科顾问

温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论